Studentische Positionen aus Graz 1965–1968

Mit der Bezeichnung „Grazer Schule“ wird gewöhnlich wenig differenziert alles gemeint, was in Graz zwischen etwa 1960 und 2000 Auffälliges geplant und gebaut worden ist. Dabei bezieht man sich primär auf Gebautes, während die radikalen Programme von Studenten der 60er Jahre bei Äußerungen zur „Grazer Schule“ mehr oder weniger marginalisiert werden.

Während sich die Haltung der Studentenbewegung auf der Suche nach zeitgemäßer Architektur als Widerspruch zum üblichen Architekturverständnis formuliert hat, zeigen sich mir die dann entstandenen Bauten der „Grazer Schule“ (mehrheitlich, wenngleich mit signifikanten Ausnahmen!) einem traditionellen und weiterhin üblichen Architekturverständnis verhaftet und primär formal konzipiert.

Mit dem Wort „Grazer Schule“ verbinde ich zunächst die Schule selbst, die Technische Hochschule Graz, an der ich bis 1967 Student war. Richten wir den Blick auf die Zeit 1965 bis 1968 – aus meiner Sicht die „Gründerzeit“ der „Grazer Schule“ –, in der die radikalen Umbruchsideen von Studenten formuliert und in Entwurfsprojekten demonstriert worden sind.

Die Schule

Für mich war es eine Schule ohne Lehrer, eine einzigartige Situation, die uns zwang, uns selbst umzusehen: nach Information zu suchen, die in den 60er Jahren von der Schule und in Österreich nicht zu bekommen war. Nicht in Vorlesungen, vielmehr eher zufällig aus Zeitschriften oder Büchern haben wir von den großen Wegbereitern erfahren.

Die Professorenschaft stand auch in gewisser Weise in Opposition zu den progressiven Studenten, hat aber die autonomen Hervorbringungen als Entwurfsübungen akzeptiert. Auch gab es an der TH Graz wie nirgends sonst ein Privileg für die Zeichensäle: den Torschlüssel für die Schule, also Zugang rund um die Uhr. Es herrschte das Gegenteil der heute von engagierten StudentInnen zu Recht beklagten Verschulung: Wir konnten in Eigeninitiative machen, was und wann wir wollten.

Dieser an einer Architekturschule einmalige Freiraum war nach meiner Wahrnehmung von Bernhard Hafner mit seiner intellektuell intensiven Präsenz beansprucht und dann weiter ausgebaut worden von nachkommenden Leitstudenten, wie – alphabetisch – Konrad Frey, Klaus Gartler/Helmut Rieder, Heidulf Gerngross, Helmut Richter und anderen.

Ich habe acht Jahre an der Schule verbracht, davon die ersten fünf nur auf der Suche nach meiner Orientierung: „Was ist zukünftig Architektur?“

Die Studenten stellten selbst die Fragen:

• Wie hat sich die Architektenschaft so an den Rand bringen lassen, dass das Gros des Bauens lieber ohne Architekten abgewickelt wird?

• Wie muss sich unser Angebot ändern, um für die Alltagsbedürfnisse der großen Zahl attraktiv und nützlich zu werden? Was wird gebraucht?

• Wie kann aktuelle Technik im Bauen eingebracht werden?

• Wie kann Architektur reagieren auf Zeit und Veränderung?

• Ist die Lebensdauer von Gebäuden gleich Nützlichkeitsdauer?

• Wozu Räume? Wird Nutzung und Emotion noch bestimmt durch den Raum an sich oder schon mehr von Einrichtungen, Apparaten, Anbindungen?

• Wozu „ARCHITEKTUR“?

Wenn ich über diese Zeit als „wir“ spreche, ist das nicht ganz korrekt, zumal weder ich von den Kollegen autorisiert bin, noch es jemals ideologische Absprachen zwischen uns gegeben hat. Aber es gab eine gewisse Verbundenheit im Wollen.

Das Umfeld

Wir waren persönlich engagiert und begeistert von den Veränderungen und Neuerungen in der Welt rundum; interessiert an aktueller Wissenschaft und Futurologie. Und umso mehr frustriert, dass die eigene Disziplin im alten Selbstverständnis festgefahren war: Architektur ist gleich Gebäude, und das muss solide, dauerhaft und schön sein. Auch in der damaligen Mainstream-Architektur, wiewohl scheinbar „modern“ in Form und Material, sahen wir Starre, Schwerfälligkeit, (zu-)Langlebigkeit. Bauten waren oft schon bei ihrer Inbetriebnahme veraltet. Die Welt war verstopft mit unbrauchbaren Gebäuden. Wir sahen, dass Architekten kaum gefragt waren. Also suchten wir nach neuen Strategien, Architekt zu sein.

Man nahm teil an einer Aufbruchstimmung, wie sie sich heutige StudentInnen kaum vorstellen können, an einer Weltcommunity von Progressiven mit ähnlichem ideologischen Unterbau: Wir hatten das Gefühl, als Architekt mitmischen zu können bei der Verbesserung der Lebensumstände der Menschen.

Die ideologische Position

Architektur ohne Gebäude? Derartiges war meines Wissens an der TH Graz vorher nicht diskutiert worden.

Frey: Beyond Architecture.

Orientierung fanden wir weniger bei „Architektur“ selbst, vielmehr in der Welt der Technik und bei Leuten wie Yona Friedman, Cedric Price: „uncertainty, usefulness and delight“, Archigram: „what people want“, Jean Prouvé: „Schönheit kommt von richtigem Denken“, Richard Buckminster Fuller: „World-Design-Science“ sowie bei El Lissitzky: „Form ist das Momentbild eines Prozesses ...,“ bei Konrad Wachsmann, Arnold Schönberg: „Ökonomie der Mittel“, auch bei Friedrich Kiesler, Rudolph Schindler, Louis Kahn, Frei Otto, Le Corbusier ... und Rank Xerox: „We make products people never knew they needed“ ...

Wir lasen den „Mann ohne Eigenschaften“, Robert Jungk, Jane Jacobs, Christopher Alexander, „Programme und Manifeste“ ...

Hier nenne ich auch Hans Hollein: Schon zehn Jahre vor uns studiert, hat er als erster Österreicher Alternativen zur Architekturkonvention erkundet. Seine Texte waren ideologisch fundamental, seine Projekte aus dieser Zeit weltausgreifend in alle Richtungen.

Die von Hollein, Walter Pichler, Günther Feuerstein und anderen ab 1965 redigierte, in Wien erscheinende Zeitschrift Bau – schon als Werk selbst ein Teil der Aufbruchsbewegung – hat als Informationsvermittler und ideologischer Positionshalter Weltniveau nach Österreich gebracht.

„Schöne“ Architektur hat uns wenig interessiert: Form und Erscheinung sollten sich als Ausdruck von Organisation, von Struktur und Nutzungspotential ergeben. Architektur als (Konsum-)Produkt. Heidulf Gerngross: „Architektur ist, was gebraucht wird“.

Für Aufgaben, die traditionell mit Bauen „gelöst“ worden sind, suchten wir andere Strategien und Mittel. Und wenn Bauen, dann für die KonsumentInnen als NutzerInnen gedacht, mit aktuellster Technik, temporär, beweglich, offen für neue andere Nutzungen ...

Unter meinen Notizen als Student finden sich zum Beispiel:

• Wir müssen alles in Frage stellen, was als Architektur überliefert und gelehrt wird. Fragen: Was ist eine „Straße“? Was ist ein „Fenster“? Was ist ein „Fußboden“? Schließlich sich selbst in Frage stellen.

• Die Zukunft wird kommen. Ob die Architekten bremsen wie bisher, Hilfe leisten oder ausgeschaltet werden, hängt von ihnen selbst ab.

• Wenn wir die neuen Mittel erkennen, annehmen und anwenden würden, könnte Architektur nie dagewesene Lebensqualitäten erschließen.

• Die Entwurfsanforderungen von Gewohnheitslasten und ästhetischen Vorerwartungen befreien, neu definieren, und dann mit Ökonomie der Mittel und aller Kreativitätdas Produkt entwickeln. ...

Wir wollten in der Tageszeitung beschrieben werden, nicht im Kulturmagazin. Zur Umsetzung dieser Vorstellungen wurden neue Entwurfsstrategien erdacht:

• Zuerst Recherchen zum Stand des Wissens und der baulichen Realisierungen, weltweit.

• Ein Programm formulieren als Vorgabe für den Entwurf.

• Die Machbarkeit beziehungsweise Herstellung mitdenken, mit technischer Detailausformung als Teil des Entwurfs.

Ein gemeinsames Programm hat es allerdings nicht gegeben. Wohl einen ideologischen Unterbau, und immer wieder anlassbezogene Diskussionen.

Ein Beobachter, Friedrich Achleitner, hat zur „Grazer Schule“ angemerkt, charakteristisch sei „die Betonung des Objekt-(Gerät-)Charakters von Bauwerken, so daß der traditionelle Architekturbegriff praktisch auf allen Ebenen [...] in Frage gestellt wurde. [...] die ‚Grazer Schule’ verzichtet fast ostentativ auf den ‚Wiener Traditionalismus’ [...]. Ich glaube, dass es in Österreich keine Entwicklung gibt, die in einer so vielfältigen Weise und auf einer so breiten Basis die kulturellen Prozesse und Konfrontationen reflektiert [...].“ [2]

Die Vorstellung, was utopisch ist, verändert sich naturgemäß mit den Veränderungen unserer Welt. Manches, was in den 60ern „utopisch“, weil unrealisierbar, genannt worden ist, gibt es heute. Also ist Utopie allzeit eine fragwürdige Bezeichnung. Die Konzepte sind nicht an der technischen Ausführbarkeit gescheitert, vielmehr an gesellschaftlichen Gewohnheiten und an mangelnder Investitionsbereitschaft.

[1] Nach Ernst Bloch „ein Prozess der Verwirklichung, in dem die näheren Bestimmungen des Zukünftigen tastend [2] Friedrich Achleitner, Mit und gegen Hauberrisser? Einige Behauptungen zu „Grazer Schule“, in: Zentralvereinigung der Architekten, Landesverband Steiermark (Hg.), Architektur aus Graz, Ausst.-Kat. Grazer Künstlerhaus, Graz 1981, 6 f.

[2] Friedrich Achleitner, Mit und gegen Hauberrisser? Einige Behauptungen zu „Grazer Schule“, in: Zentralvereinigung der Architekten, Landesverband Steiermark (Hg.), Architektur aus Graz, Ausst.-Kat. Grazer Künstlerhaus, Graz 1981, 6f.

(> 58): Der erste Ausbrecher aus der traditionellen Auffassung, dass Stadtplanung gleich Flächenwidmung und dass Architektur gleich Gebäude sei, war nach meiner Wahrnehmung Bernhard Hafner. Ihm ging es vielmehr darum, den RAUM zu nutzen und Nutzungen sich ändern zu lassen. Architektur als Netzwerk von Möglichkeiten und technischer Versorgung. Als der intellektuelle Vordenker an der Schule dachte er in Hierarchie der Teile, in Primär- und Sekundärstrukturen und in Zeit als Dimension des Raumes für Veränderung und Innovation. Das heißt, Entwerfen ohne zu wissen, wie das Ding benutzt werden wird.

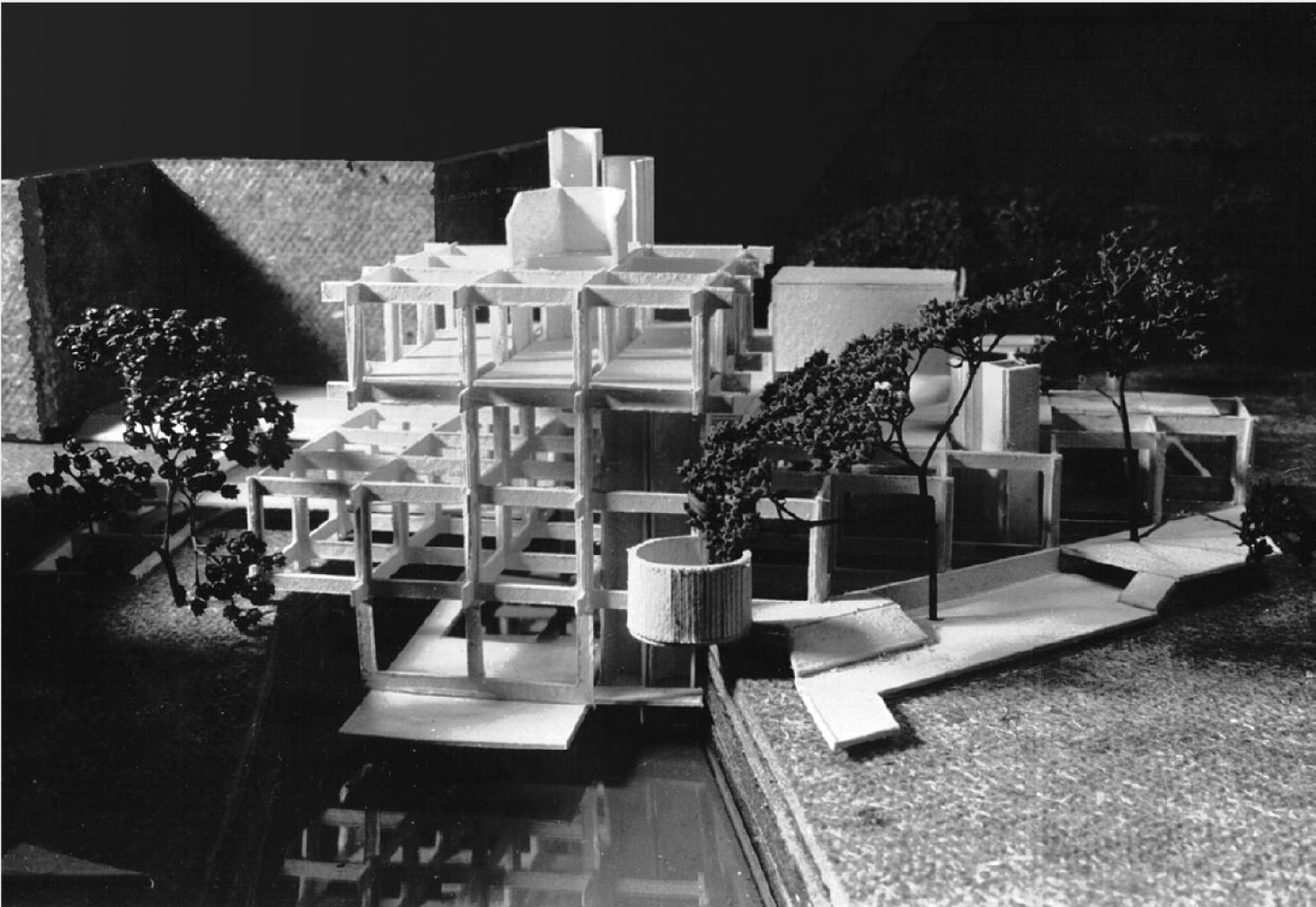

Beispielhaft artikulierte Hafner seine Haltung mit der Staatsprüfungsarbeit:

ein Brückenrestaurant über dem Fluss in Marburg. An diesem kleinen Projekt demonstrierte er eine Primärstruktur als infrastrukturelle Vorgabe und Sekundärstrukturen = „Architekturen“ als variable Nutzungen.

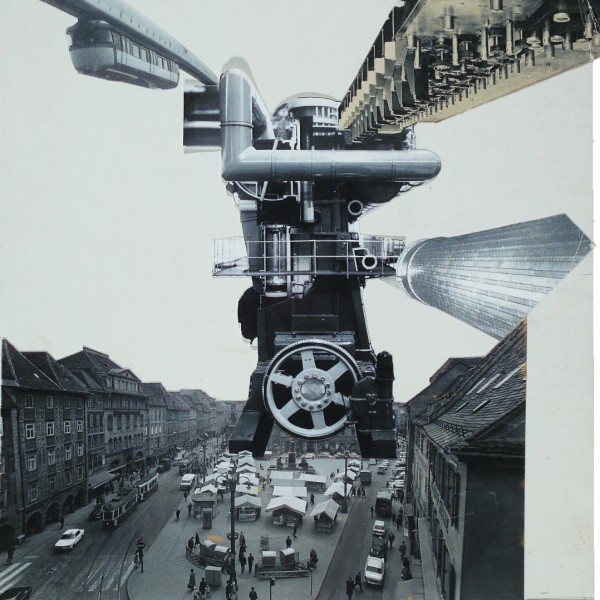

(> 59): Meine erste Produktion war eine Fotocollage am Grazer Rathaus, die in der Zeitung erschien; ein Aufruf an die Adresse der Stadtplanung, einen Raumnutzungsplan anstatt des Flächenwidmungsplanes zu erstellen.

(> 60): Bernhard Hafner: Struktureller Städtebau. Die Gliederung des Raumes in Primär-/Kommunalstruktur und Individualarchitekturen.

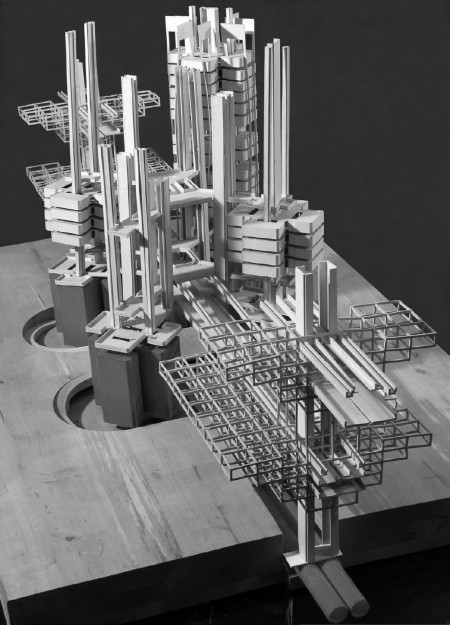

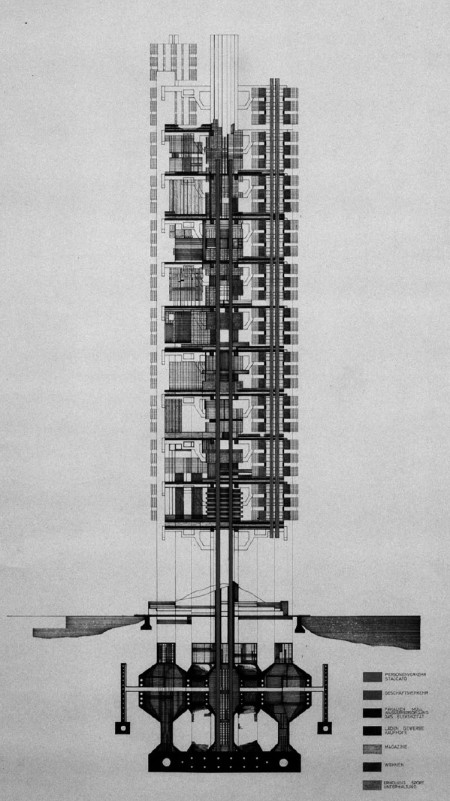

(> 61): Klaus Gartler/Helmut Rieder: Mit einem Staudamm zur Energiegewinnung wird das alte Graz unter Wasser gesetzt und werden die 250.000 Einwohner in einer 1500 Meter hohen Vertikalstruktur neu angesiedelt, die nach aktuellen Richtlinien für Stadtorganisation strukturiert ist.

(> 62): Helmut Richter: Ein Haus am Hang.

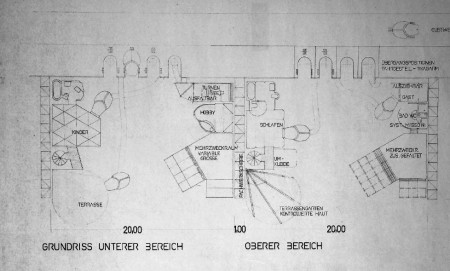

(> 63): Konrad Frey: Auflösung des Hauses: Eine Anordnung zum „Wohnen“ in einer Primärstruktur, die Lastaufnahme, Verkehrserschließung und Installationsanschlüsse bietet für das Andocken individueller Einrichtungen. Wohnraum ist nicht definiert durch Wände, Decken, Fußböden, sondern durch Apparate in Position.

„Haus“ wird zu einer Ansammlung von Apparaten, Konsumgütern, der Entwicklung und den Moden unterworfen. Austauschbar, wegwerfbar ... Ein Anzug = Aufenthaltsraum = Automobil, wenn ein Motor angesetzt wird. Kontrollierter Raum entsteht nur, wo und wann er gebraucht wird.

(> 64): Heidulf Gerngross: Individuelle Einrichtung zum Wohnen in einer Kommunalstruktur. Für die Herstellung in allen Details entwickelt.

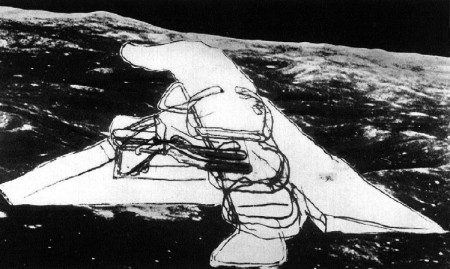

(65): Konrad Frey: „Kuhwickel“ statt Bauernhof. Recherchen in der Fachliteratur zum Tierverhalten hatten ergeben, dass zur Rinderhaltung Gebäude nicht notwendig sind. Allerdings würden Rinder besser gedeihen und produzieren unter gewissen Temperatur- und Feuchtebedingungen.

So wird als Alternative zum Stallgebäude eine Art Technoanzug vorgeschlagen, in Kombination mit freistehenden technischen Anlagen der Ver- und Entsorgung. Das Konzept erlaubt minimalen Personaleinsatz bei maximaler Tierleistung: Tier-Mensch-Maschine.

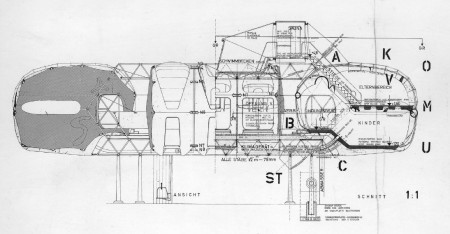

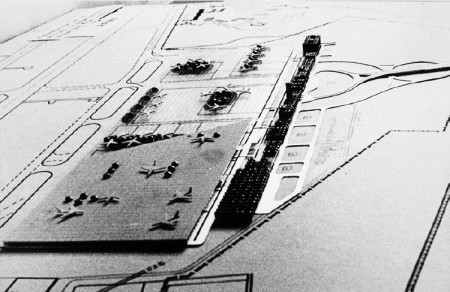

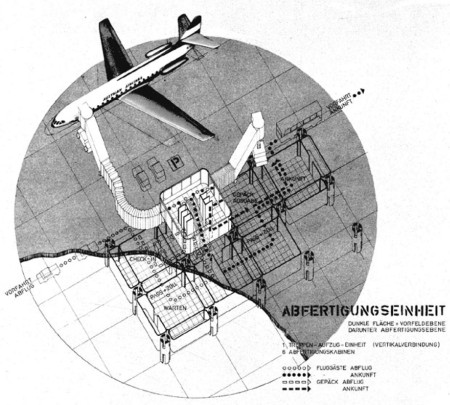

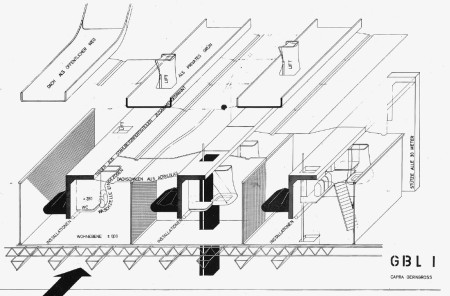

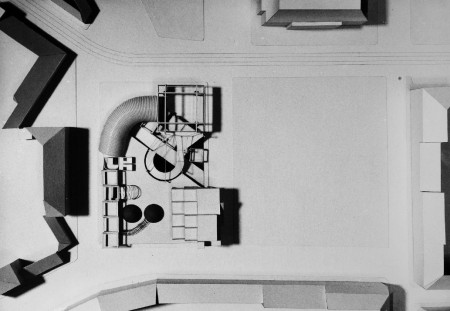

(> 66, > 67): Konrad Frey mit Peter Thurner und Richard Gratl:

Wettbewerb Flughafen, ein Ankauf. Eine Infrastruktur für Großflughäfen, mit einem „Baukasten“ von Infill-Elementen, um jetzt und zukünftig verschiedene Abfertigungssysteme akkommodieren zu können. Das Programm war, den Transfer Straße/Flugzeug zu vereinfachen und zu verkürzen.

Räumliche Organisation in zwei Ebenen, mit einem „Drive-In-System“, das Zu- und Abfahrt direkt unterhalb des Flugzeugs ermöglicht.

Die Flugzeugebene besteht aus Rasterplatten 10 x 10 Meter. Durch Ausheben einer Platte und Einsetzen eines Treppen-/Aufzugelementes in die frei gewordene Öffnung können nach Bedarf Verbindungen zwischen den Ebenen hergestellt und verändert werden. „NON-ARCHITECTURE“.

(> 68): Heidulf Gerngross: Infrastruktur für Wohnen mit Bebauungsgrad 100 Prozent.

(> 69): Günther Domenig und Eilfried Huth: Ausstellungspavillon für Trigon im Stadtpark Graz: Die erste experimentelle Ausführung 1:1 des Konzepts von Primärstruktur mit Erschließungswegen und Wetterschutz, für variable Nutzung. Temporäre Architektur.

(> 70): Konrad Frey: Revitalisierung Kirchenblock Kaiser-Josef-Platz in Graz (Staatsprüfungsarbeit): Überlagerung und Collage verschiedener Einrichtungen: ein Unterflurparkdeck, Durchgangswege mit Shops, Soziallaboratorium auf hochgelegter Wiese, mit Kirche, Kindergarten, Seniorentreff und anderem sowie Wohnungen.

Heterogene räumliche Organisation aus voneinander unabhängigen Teilen in jeweils spezifischer Ausbildung.

Die Kirche ein Würfel als neutraler Raum, gebildet von einer hoch technisierten Außenhaut mit raumkonditionierenden Programmen für Lichtkontrolle, Ton-Emission, Farbe, Akustik, Temperatur, Geruch, Bild- und Schriftapplikation ...

Eine Raummacher-Jukebox: variable „Raumgestaltung“ durch die Nutzer. Vorgriff auf zukünftige Techniken, Raum medial zu erzeugen.

Die Zeit danach, die Folgegeneration an der Schule

Die nachkommenden StudentInnen waren stark beeinflusst von diesen Vorgaben. Soviel ich weiß, ist die ideologische Haltung in der Folge, ab etwa 1968, insbesondere von den Assistenten in die Lehre aufgenommen worden und war zunächst Bezugsrahmen für die Entwurfsarbeiten. Allmählich haben einige StudentInnen wieder eigene Herangehensweisen gewählt. Wenn da von einem Programm gesprochen werden kann, dann war es das Programm, sich von den „Vätern“ zu emanzipieren, also einmal etwas ganz anderes zu probieren. Einen eigenen Weg ist dann auch Peter Hellweger (schon mitwirkender Student in der „Gründerzeit“) gegangen, der die technoide Ideologie als zu eng empfunden und einen weiter reichenden, zeitunabhängigen Horizont gesucht hat. Engagierte StudentInnen haben ihn später als Hochschulassistent besonders prägend erlebt und geschätzt.

Noch ein aus der Folgegeneration herausragender Denker und Aufreißer ist zu nennen, der eine eigene antipodische Position eingenommen hat: Manfred Wolff-Plottegg. Dem Ernst und Eifer der vorangegangenen „Progressiven“ ist er mit Geist, Witz und Humor entgegengetreten. Keine Infrastrukturen und Kapseln mehr, das war ja schon gemacht. Mit durchdachten Projekten hat er die Respektlosigkeit seiner Vorgeneration noch weiter getrieben und die gängigen Paradigmen der traditionell-modernen Architektenschaft mit intelligentem Witz treffend ausgehebelt.

(> 71): Die Metamorphose einer Wohnung ist so ein Projekt. Auch war Plottegg der erste in Österreich, den Computer aus seiner Zeichnerrolle herauszuholen und zum Architekten selbst zu machen.

Graz–Wien

Die Architekturneuerung in Österreich ist von Graz und Wien ausgegangen. Die vielartige Produktion von Hans Hollein seit Mitte der 1950er Jahre, die studentischen Arbeiten an der TH Graz bis etwa 1968, die Arbeiten von Studenten in Wien etwa zur gleichen Zeit und ab etwa 1968 deren Installationen im öffentlichen Raum sowie Projekte von Domenig/Huth, haben jene international viel beachtete Architektursituation in Österreich begründet, die dann von Peter Cook 1970 als The Austrian Phenomenon bezeichnet worden ist.

Mit Hans Hollein hatte Wien schon zehn Jahre vor Graz eine herausragende und damals einflussreiche Architektenpersönlichkeit hervorgebracht. Hollein war einer der ersten, nicht nur in Österreich, die mit Projekten und Texten über alle Architekturkonventionen hinausgedacht haben.

Die Studentenprojekte aus Graz verband gewissermaßen eine gemeinsame, unausgesprochene Ideologie. So können – mit Vorbehalt generalisiert – signifikante Unterschiede zwischen den Grazern und den Wienern und deren Haltungen beobachtet werden.

Ich sehe an den Grazer Studentenarbeiten – entsprechend der vorhin dargelegten ideologischen Position – eine andere Schwerpunktsetzung als bei den Wienern:

• konzeptionell begründet,

• auf Gebrauch ausgerichtet,

• Struktur nach Hierarchie der Teile,

• Zeit/Veränderung als Faktor der Architektur,

• in der Erscheinungsform weitgehend Ergebnis des Entstehungsprozesses,

• auf Machbarkeit bedacht und technisch weit durchgearbeitet,

• mehr an alltäglichen Lebensumständen der (Welt-)Bevölkerung

interessiert, als an spektakulären Einzelobjekten.

Wenn ich hier vereinfachend die Wiener sage, meine ich jene Kollegen, die etwa zur gleichen Zeit, 1965 bis 1968, studiert haben (nicht Hollein oder Ottokar Uhl!). Das Studium an der TH Wien lief unter anderen Bedingungen als in Graz, zumal sich die Wiener Studenten keinen Freiraum schaffen konnten (nur Prof. Karl Schwanzer ließ gewähren). Erst mit Gründung des außerschulischen „Klubseminars“ durch den Ideenkatalysator Günther Feuerstein 1965 stand den progressiv Engagierten ein Forum für Information, Diskussion und Experimente offen.

Übrigens: Heidulf Gerngross hatte an der TH Wien begonnen und ist wegen der einengenden Verhältnisse dann an die Grazer TH übersiedelt.

Aus Grazer Sicht war man in Wien unweigerlich mit der Tradition der starken Vorfahren verwachsen. Die Grazer hatten den Vorteil, sich nicht erst von den nachwirkenden Vätern freimachen zu müssen. So haben wir etwa die Konstruktivisten interessanter gefunden als Adolf Loos und Otto Wagner. Auch daraus erklärt sich für mich die Andersartigkeit der Wiener Herangehensweise. Dazu siehe Friedrich Achleitner: „Gegen die Prädominanz der Form wendet sich entschieden, wenigstens theoretisch, jene Gruppe von Architekten und Studenten, die mit der Grazer Technischen Hochschule verbunden sind. Wenn man auch in den Projekten den gleichen Trend zu plastischen und räumlichen Attraktionen feststellen kann, so ist der Hintergrund dieser Arbeiten doch ein funktionalistischer, d. h. es wird die bauliche Form als das Ergebnis einer Auseinandersetzung mit den für den Bau bestimmenden Faktoren angesehen.“ [3] Achleitner weiter: „Bei der Wiener Gruppe (die mehr oder weniger mit dem Klubseminar von Günther Feuerstein identisch ist) haben wir es mit einer emotionellen, irratonalistischen Architekturauffassung zu tun, die auch die Prädominanz der Form [...] akzeptiert. Am radikalsten wird dieser Gedanke von Laurids Ortner verfochten, der einmal schrieb: ‚In mir setzte sich der Gedanke fest, dass es wunderbar sein müßte, in einem Insekt zu leben. Seine Innereien als Stiegen und Rampen zu benützen [...] zauberhaft erschienen mir diese gebogenen Linien [...].’“ [4]

Für einen Vergleich der ideologischen Positionen Graz–Wien war eine Episode bezeichnend: Nach dem Wettbewerbserfolg mit dem Flughafen Berlin waren wir in das Klubseminar eingeladen worden. Nach der Präsentation des Projekts meinte Laurids Ortner (später Haus-Rucker-Co): „Is’ eh poppig“. Von ihm anerkennend gemeint, hieß das für uns: nicht verstanden! Er hatte auch einen Flughafen (für Graz!) ent worfen, der ohne viel Nutzungsüberlegungen dem Inneren einer Biene nachgeformt war.

Als Coop Himmelb(l)au, Haus-Rucker-Co, ZündUp und andere haben die Wiener Absolventen etwa ab 1968 Installationen im öffentlichen Raum vorgestellt. Die 1:1-Realisierungen dieser Ideen in der raffinierten Ausführung waren Auf- und Anreger, Achtungserfolge in einer größeren Öffentlichkeit für eine neue Architekturauffassung. Aber aus unserer Positionheraus fanden wir diese zu sehr „auf schön“ gemacht, naive Spaßapparate für Show und Event, eben „poppig“. Die Grazer waren damals schon weiter, an Umsetzung interessiert, nach England, Frankreich und USA gegangen, um in der Welt die praktischen Grenzen des tatsächlich Machbaren zu erkunden. Fast alle Projekte dieser Zeit hat das Architekturzentrum Wien 2004 in der Ausstellung The Austrian Phenomenon, Konzeptionen Experimente Wien Graz 1958–1973 erstmalig zusammen getragen: eine wertvolle Initiative in Richtung differenzierte Betrachtung und Bewertung. Die chronologisch strukturierte Darstellung gab einen Überblick, was wer wann gemacht hat. Ein Überblick über die Studentenarbeiten aus Graz ist in der Zeitschrift Bau 4/5 1969 zu finden. Die frühen Arbeiten von Hollein und Pichler sowie einige andere Wiener „Progressiven“ sind in einem ersten Teil in Bau 2/3 1969 publiziert.

Der von Hollein geplante zweite Teil ist leider nicht mehr erschienen, da Hollein als Chefredakteur 1970 überraschend ausgeschieden ist oder wurde. Damit war die Hoch-Zeit des Bau schlagartig – von einer Ausgabe zur nächsten – zu Ende. Abgesehen von Bau und der Ausstellung The Austrian Phenomenon im Architekturzentrum Wien war die sonstige mediale Präsentation des 60er-Phänomens bis heute eher schlampig-oberflächlich. Man sparte an Recherchen zu ideologischen Grundlagen und Inhalt und beschränkte sich auf die publikumswirksamen futuristisch aussehenden Exponate der Absolventen in Wien. Die vorausgegangenen Studentenarbeiten sind in der Betrachtung immer vernachlässigt worden und bis heute unterrepräsentiert geblieben. In den Ausstellungen wurden die Studentenprojekte nicht gezeigt, in den Buchpublikationen nur am Rande erwähnt. Publikationen wurden fast ausschließlich von Wienern, aus Wiener Sicht, gemacht beziehungsweise Ausstellungen von Wienern beraten oder kuratiert ... Eine substantielle architekturtheoretische Betrachtung des „Austrian Phenomenon“ mit vergleichender Bewertung auch der Studentenarbeiten

Wien–Graz steht noch aus.

Die Studenten als bauende Architekten

Die Grazer Exponenten der „Gründerzeit“ haben sich von „Posts, rats, and other pests“ (Aldo van Eyck über Postmoderne und Rationalisten) nicht infizieren lassen.

Aufbauend auf die im Studium erworbene Haltung haben die Grazer Studenten auch als bauende Architekten immer wieder auf der Suche nach Entwicklung und Verbesserung weiter experimentiert, mit neuen Techniken und Alternativenergie, mit Einsatz fertiger Elemente, mit Materialien und deren konstruktiver Verwendung. Manches aus diesen Versuchsanordnungen hat sich bewährt, ist in der Folge von anderen aufgegriffen, zu Mode geworden und heute im Mainstream. Die Qualität der nach dieser 60er-Ideologie realisierten Bauten gibt Auskunft über Tragfähigkeit, Nützlichkeit und aktuelle Relevanz dieser Haltung.

Rezeption aktuell

In letzter Zeit beobachte ich wieder ein Interesse für die Ideologien der 60er mit Symposien, Ausstellungen und bei Studentenarbeiten. Die Rezeption – auch die architekturgeschichtliche – begnügt sich nach meiner Wahrnehmung allerdings nach wie vor mit Hinweisen auf Pop-Art, Raumfahrt, Sex, Drugs and Rock & Roll und mit eher oberflächlichen Kommentaren zur formalen Erscheinung.

Aktuelle Studentenprojekte schauen ähnlich aus wie jene der 60er, bleiben aber, soweit ich sehen kann, zumeist oberflächliches Utopisieren, ohne viel Ideologie oder Kenntnis ihrer Vorgängerprojekte, ohne Wissen warum diese gemacht worden sind und warum sie nicht reüssiert haben.

Fragen nach Substanz hinter der „utopischen“ Erscheinung, worum es in der Architektur damals ging und aktuell gehen könnte, kommen nicht auf.

Um wirksam einen Schritt weiterzugehen, müsste man am Stand der Vorläuferprojekte und Erfahrungen anknüpfen.

Indes mutet der Umgang an der Grazer TU mit diesem doch außerordentlichen Stück ihrer Geschichte immer noch seltsam an. Wie ist zu begründen, dass die anderen Institute der Architekturfakultät an diesem Symposium nicht einmal teilgenommen haben? Dass das Thema in der Lehre keinen Stellenwert hat? Dass Initiativen einzelner Lehrbeauftragter, über diese Zeit zu informieren, da und dort angeblich blockiert worden sind? Dass bis heute keine umfassende Aufarbeitung und Bewertung stattgefunden hat? Und dass keiner der 60er-Protagonisten an die Grazer TU als Lehrer berufen worden ist?

[3] Friedrich Achleitner, Aufforderung zum Vertrauen. Architektur seit 1945, in: Otto Breicha/Gerhard Fritsch (Hg.), Aufforderung zum Mißtrauen. Literatur Bildende Kunst Musik in Österreich seit 1945, Salzburg 1967, 561–584, hier 581.

[4] Ebd., 582.

Kann von der „Grazer Schule“ etwas bleiben?

Ist die damals formulierte Ideologie eine Zeitmode gewesen, ohne weiterführende Bedeutung? Ein Ausfluss der Eitelkeit heute alter Männer? Oder doch eine allzeit gültige Haltung, tragfähig auch heute?

Die Forderung an die Architektenschaft nach radikaler Erneuerung war damals offenbar zu viel verlangt, wie bis heute weltweit zu beobachten ist. Beim Bauen ist die Gewohnheit an uralte Tradition offenbar stärker reformresistent als bei anderen Umwälzungen.

Wohl werden neue Strategien da und dort angewendet, intelligente Eingriffe in das Stadtgefüge mit informellen Taktiken und wenig Geld. Fertighäuser sind im Vormarsch. Und es gibt hervorragende Bauten, da und dort!

Doch das Mainstream-Bauen stützt sich weiter auf das traditionelle Architekturverständnis. ArchitektInnen werden beigezogen, wenn mit einem einmaligen Bau oberflächlich repräsentiert werden soll: Die Bauten sind meist maßgeschneiderte Einzelobjekte, teuer und im Vergleich zum Gesamtbauvolumen ein kleiner Markt.

So haben sich die prekären Existenzumstände für den Großteil der Architektenschaft seit den 1960ern kaum geändert, weil sich, wie ich meine, das Angebot im Wesentlichen nicht geändert hat. Weiterhin läuft der größte Teil der Bauaufgaben auch ohne ArchitektInnen.

Die Rolle am Rande des Geschehens ist uns geblieben. Rem Koolhaas formuliert: „famous but irrelevant“.

Heute müssten die gleichen Fragen brennen wie damals. Aber es brennt nichts. Nirgends ein Ausbrechen aus dem traditionellen Rollenklischee!

Kritische StudentInnen klagen, dass an der TU Graz mit fortschreitender Verschulung, mit genauen Vorgaben, was im Entwerfen zu machen ist und wie das Plakat auszusehen hat, Kreativität behindert werde. Es scheine heute wichtiger, dass sich die ProfessorInnen profilieren als die StudentInnen. Je restriktiver diese Tendenz vorangetrieben wird, desto rascher wird sich der Widerstand formieren: dass frustrierte Junge auf der Suche nach ihrer Relevanz in dieser Welt wieder die gleiche Kernfrage stellen werden. Was fehlt uns, dass wir nicht beigezogen werden, wo es um die großen Herausforderungen geht? Um Mitgestaltung bei der Lebensumgebung der großen Zahl, der Alltagsumwelt.

Das wäre ein Megamarkt für ArchitektInnen mit entsprechender Orientierung und Ausbildung. Dafür müsste sich die Architektenschaft interessieren und kompetent machen. Dafür haben die 60er-Studenten Vordenken und Vorarbeit geleistet.

Die Frage „Was bleibt von der Grazer Schule?“ wäre umfassender zu diskutieren: Als ideologische Positionierung einer Gruppe von TH-Studenten in den 60er Jahren gesehen, war das die lokale Ausprägung eines weltweit virulenten Phänomens. In einer Bewegung mit dem Ziel, das Architektenangebot zeitentsprechend zu erneuern und dem Berufsstand wieder Relevanz zu geben. Auch die Hervorbringungen der „Grazer Schule“ sind in diesem Zusammenhang zu betrachten und zu bewerten. Und wer interessiert ist, hinter die Bilderzu schauen, kann durchaus pragmatische Anregungen finden.

Ist diese hochproduktive Zeit doch zu schnell beiseite gelegt worden, als formalistischer Überschwang einiger Technikromantiker? Wenn man hinter den Bildern nach einer konzeptuellen Basis sucht, stellt sich diese Bewegung als im Grunde pragmatisch dar. Mit eventuell doch wieder interessanten Strategien für ein Umpolen zu einem zeitgemäßen Architekturbegriff? Es könnte sich lohnen, die Strategieprogramme der 60er Jahre genauer anzuschauen.