Der Bergsteiger

Unter Bergsteigern, Seglern und Tauchern gilt das Du-Wort. Diese Vertrauensbasis ermunterte den Köpfler, jenen sportlich gekleideten Bergsteigerkameraden anzusprechen, der flotten Schrittes soeben zum zweiten Mal den Aufstieg über die Außentreppe bis zum letzten Grat geschafft hatte und wieder herunterkam, um es ein drittes Mal zu versuchen. Die Frage, ob er hier wohne, bejahte er in kernigem tirolerisch. Und ergänzte auf den fragenden Blick des Beobachters, dem das Verhalten etwas seltsam vorkam: „Ich trainiere für meine nächste Himalaya-Besteigung!“

Nun wusste Rupert Genaueres, wenn auch nicht, ob er ein glücklicher Bewohner wäre. Aus einem kurzen Gespräch ging hervor, dass er schon als Bauleiter bei diesem Hausbau gearbeitet habe und das Gebirg schon bestieg, als es noch keine Treppen gab. Mittlerweile wohne er über 30 Jahre hier und habe dank seiner Wohnung in luftiger Höhe, von der ein herrlicher Blick über die Stadt sei, seine gute Kondition erhalten können, um weiter Großes vorzuhaben.

Bewundernd vor diesem Energiebündel sank der Köpfler auf einer Bank nieder und hatte das Gefühl, für einen Bewohner in diesem Haus sich nicht so viel zutrauen zu können.

Der Architekt

Mit einem Hund an der Leine schlenderte ein groß gewachsener Herr mit grau meliertem Haar, der die charakteristische Architektenkluft in Schwarz trug, vorbei. Da Hunde zu den besten Medien zur Kommunikationsaufnahme gehören, entspann sich bald ein Gespräch. Von Beginn an aber wehrte der Herr ab, mit Architektenfragen behelligt zu werden, obwohl er sich als solcher durch Fachausdrücke wie Sichtbeton und Auskragung verriet. Dafür wollte er das Gespräch auf Grünpflanzen lenken, die hier reichlich wucherten und von denen er auf Grund seines Dachgartens viel verstand.

Rupert Sumpfhuber aber insistierte auf einer Auskunft über die Errichtung des seltsamen Hauses und hatte Erfolg, als er auf die überhängenden Gärten zu sprechen kam.

„Da war einmal ein Loch und in diesem ist der Grazer Hauptbahnhof begraben!“ merkte der Kenner an. Rupert stand ratlos da und über seinen Rücken lief ein leiser Schauer.

„Der Grazer Hauptbahnhof, der ist doch weit weg!“ brach es aus ihm heraus. „Ja natürlich“, antwortete der mittlerweile sprechfreudigere Fachmann, „nicht der heutige, sondern der alte aus der Kaiserzeit. Einst, als er auf dem Wege der Südbahn nach Triest lag, ist die feine Gesellschaft über ihn schon im 19. Jahrhundert zur Sommerfrische nach Abbazia gefahren“.

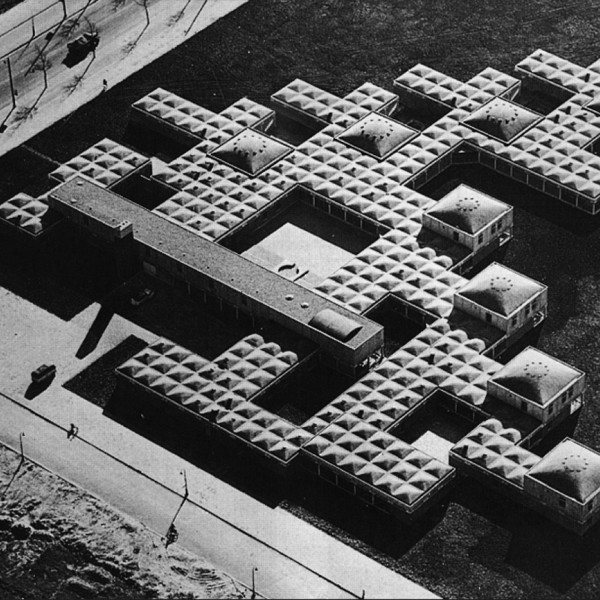

Die Überraschung und Beunruhigung seines Gesprächspartners erkennend führte der Architekt aus, dass man heute keine Sorge mehr haben müsse, da durch den von Grazer Bombenruinen des 2. Weltkrieges herrührenden Schutt im Loch hunderte Pfähle in den Untergrund gerammt wurden, auf denen die Anlage schwebe. Sozusagen eine schwimmende Insel, unter der wie im Meer eben Schiffswracks liegen. Schließlich habe das Haus auch etwas mit einem Schiff zu tun, wenn man die Decks und die gegen den Abendhimmel sich abzeichnende Kontur der Gesamtanlage betrachtet.

Der Kröpfl empfand mit einem Mal den Boden unter seinen Füßen etwas schwankend und suchte Ausschau nach der nächsten freien Bank, auf der er sich niederließ.

Die Malerin

In die Höhe der sich auftürmenden Terrassen blickend, erspähte der leicht ermattete Landmann auf einer der die Hausteile verbindenden Brücken eine Dame mit einem Zeichenblock in der Hand, die immer wieder einen Blick auf ihn warf. Er stand auf, um weiterzugehen, da winkte sie ihm zu und rief ihn auf die Kommunikationsebene des vierten Geschoßes hinauf. Er folgte der Aufforderung und hatte auf diese Weise eine Gesprächspartnerin, die vom Standpunkt einer Frau ihm vielleicht etwas über das Wohnen im Haus erzählen könnte.

Tatsächlich kam sie gleich auf das Haus zu sprechen, genauer gesagt, auf die Menschen. Bewegungsstudien waren ihr vorrangiges Malmotiv. „Für mich ist alles Bühne, auch dieses Haus. Hier tanzen die Menschen“. Weiter zutraulich:

„Sie haben eine Erfrischung verdient, da sie so malerisch da unten auf der Bank saßen. Wie Goethe in Italien“. Und fügte bedeutungsvoll hinzu, dass Bewegung eben auch die Ruhe brauche, die sie selbst in ihrer Klause finde.

Eingetreten in ihr Atelier, erkannte er einen durch Holzgalerien gegliederten, hohen Raum, in dem überall Bilder hingen: Tänzerinnen, Portraits, Blumen, viele Landschaften und oft Venedig auf den Bildern.

„Fahren sie oft nach Venedig?“, fragte der interessierte Besucher, der die Stadt nur von Postkarten kannte. „Natürlich, das ist meine zweite Heimat, nicht allzu weit von meinem Südtiroler Geburtsort“, antwortete die Malerin. „Und die erste?“, wollte der Köpfler wissen.

Die Dame erklärte ihm, dass es eben hier wäre, wo ihr Lebensmittelpunkt ist. Und wo ihre Bilder, wie Kinder, die man nicht loslassen kann, um sie herum sind. Daher habe sie dieses Atelier gesucht, das mit einer großen Terrasse sich zur Natur öffnet, aber ebenso den Rückzug zur Ruhe erlaube. Vieles erinnere sie in der Anlage an Venedig: die Brücken, die Wasserflächen, die Menschen, die in der Terrassenhaussiedlung gerne wie im Süden „auf der Strasse“ wohnen. Und fügte hinzu, dass sie den Architekten sehr schätze, ihm aber eines nicht verzeihen könne: dass unter den Brücken kein Wasser fließt und dort, wo Wasser ist, keine Brücken sind!

Das ist eben der Unterschied zu Venedig.

Der Grüne

Zum Köpfler, mittlerweile ein geübter Bankerltester, gesellte sich ein schlanker, mit Sandschuhen – mit denen man durch tiefen Absatz wie im Sand geht – ausgestatteter Herr, der hinauf zu seinem Balkon blickte. Dieser war mit bunten Fenstern verkleidet, erkennbar alten Holzfenstern, die aus dem Balkon einen lustigen Wintergarten machten.

„Wohnen Sie da oben“, fragte der Neugierige, glücklich darüber, wieder einen Anknüpfungspunkt für ein Gespräch gefunden zu haben. „Ja, ich habe gerade meine Wohnung mit recyclten Fenstern ausgestattet, die auch zum Recycling der Luft im Raum dienen“. Rupert Sumpfhuber hatte eine interessante Anregung bekommen, im Falle eines Wohnungserwerbes auch seine Fenster des überflüssig gewordenen Holzschuppens mitnehmen zu können.

„Sind die vorhandenen Fenster nicht gut genug, um sich in der Wohnung sommers und winters wohlzufühlen?“ wollte der technisch Interessierte wissen. „Doch“, antwortete der Herr, „doch ich bin auf meine Gesundheit bedacht und benütze die vorhandenen Fenster des Hauses nur im Notfall, wenn es im Wintert sehr kalt ist“.

Der Klimaexperte machte auf den einfachen Mann einen starken Eindruck, darum bat er ihn um eine Erklärung. „Hören Sie, ein Nachbar erzählte mir, dass er zur Verbesserung der Energienutzung seine Fenster mit zusätzlichen Gummidichtungen ausgestattet hätte. Seither leidet er an Ohrenschmerzen“.

„Wie das?“, fragte der glücklicherweise nicht unter Ohrenschmerzen Leidende.

Darauf die Belehrung: „Die Steckdose am Kopfende seines Bettes bläst ständig düsenartig kalte Luft auf sein Ohr, das schon ganz entzündet ist. Er recycelt eben die Luft in seiner Wohnung über die Steckdosen, da sie im Badezimmer durch die mechanische Lüftung abgesaugt wird. Bei meinen undichten Fenstern wird mir das nicht passieren!“

Rupert Sumpfhuber vulgo Köpfler hatte eine Vorlesung über Recycling erhalten und war entschlossen, sich den Begriff im Lexikon genau anzuschauen, um sich nicht weiters durch blöde Fragen zu blamieren.

Der Arzt

Was die Architekten das Haus-im-Haus-Prinzip nennen, nutzte ein kommunikationsfreudiger Bewohner im Erdgeschoß, um ein Hausbankerl vor seiner Tür aufzustellen. Auf dem hatten mehrere Personen Platz genommen, und Rupert Sumpfhuber war so frei, sich dazuzusetzen. Nach einiger Zeit kam eine freundlich lächelnde junge Dame aus der gepolsterten Türe heraus und lud ihn mit einem „der Nächste bitte“ ein, hereinzukommen.

„Was fehlt uns?“, fragte der Herr mit Brille, der dabei die Stimme erhob. Da dem Köpfler die in seinem Dorf geläufige Wir-Form vertraut im Ohr klang, legte er jede Scheu ab und sagte schlicht. „Ein Haus!“. Der Herr schaute auf und stutzte. Der Besucher ergänzte: „Eigentlich geht es mir darum, mich im Haus gesund und wohl zu fühlen“.

„Da kommen wir uns schon näher!, sagte der Herr gütig, und rückte seinen Stuhl dem Hilfesuchenden entgegen. Er ergriff einen kleinen Hammer und machte kreisende Bewegungen auf das Knie des Patienten zu (Anm. der Red.: der bekannte Knie-Reflextest).

„So weit bin ich noch nicht“, suchte der Überrumpelte nach Worten, „ich muss erst eine Wahl treffen, bevor wir mit der Arbeit beginnen können“. In der Tat war er vom Arbeitseifer des Mannes in Weiß überrascht, was er den Leuten von Knauf, die immer sauber wie Ärzte wirken, nicht zutraute, obwohl sie eine gute Arbeit leisten.

Mit einem Mal wurde der Vorarbeiter mit Hilfsbereitschaft unwirsch und sagte, er solle lieber den Psychotherapeuten darüber aufsuchen, wenn er sich noch nicht über seine Behandlungswilligkeit im Klaren wäre.

Rupert war nicht geneigt, die Stufen zu höherer Erkenntnis weiter hinauf zu steigen und stieg lieber zu den Kindern auf der Wiese hinter dem Haus hinab, bei denen er lernen konnte, wie man ein Haus aus Faltkarton macht

Der Steingärtner / Der Glückspielerberater / Die Heilmutter / Der Hausmeister / Der Private ... lesen Sie in Folge 3

... und was sich der Köpfler dann gedacht hat.